[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-68-3

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

Leseprobe aus Heft 6/2022

Knott, Marie Luise

Über Befangenheiten

In den letzten Jahren stand viel bislang kaum Hinterfragtes auf dem Prüfstand. Auch Hannah Arendt ist in die Kritik geraten. Einige Stimmen kritisierten ihre Ausführungen zum Kolonialismus in »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Schließlich waren die Indigenen auch in Afrika keineswegs geschichtslos. Andere Stimmen fragten, wie es sein könne, daß die jüdische Denkerin, die Diskriminierung und Verfolgung am eigenen Leibe erfahren hatte, 1959 in ihrem Essay »Reflections on Little Rock« die gesetzlich erzwungene Integration von schwarzen Schülern mit dem Argument ablehnte, dies sei »um keinen Deut besser als die gesetzlich erzwungene Rassentrennung «. Arendt, kritisierte beispielsweise die Soziologin Kathryn T. Gines, habe sich den Kopf »weißer Mütter« zerbrochen, während sie schwarzen Müttern bloße Aufstiegswünsche für ihre Kinder unterstellte.

In vielen der Kritiken schwingt gleichwohl Trauer, bisweilen auch Verletztheit mit. Die Lage sei »schmerzlich einfach«, liest man bei Priya Basil, Arendt sei trotz ihrer großartigen Theorien nun mal »rassistisch«. Verstärkt wurden die jüngsten Auseinandersetzungen durch das Auftauchen eines Briefes an den Schriftsteller Ralph Waldo Ellison, in dem Arendt erklärte, daß sie beim Schreiben ihres Essays die nackte Gewalt der Diskriminierung und die körperliche Angst der Schwarzen nicht begriffen habe. Was genau wollte sie damit sagen? Ich bin keine Spezialistin für amerikanische Geschichte. Doch da ich selbst den umstrittenen Little-Rock-Text 1986 erstmals auf Deutsch veröffentlicht hatte, fühlte ich mich in gewisser Weise doppelt in die Pflicht genommen – durch die scharfe Kritik an Arendt und meine eigene einstige Herausgeberschaft. So verfaßte ich einen längeren Essay, der sich den Hintergründen und vor allem den Folgen des Textes und des Briefes noch einmal widmete. Dabei weiß ich, daß ich nichts weiß – und schon gar nicht weiß ich, wie es sich anfühlte, 1957 als schwarze Jugendliche umgeben von »Lyncht sie«- Rufen eine bis dahin »reinweiße« Schule zu betreten. Oder 1962 als erster schwarzer Student über einen weißen Unicampus zu laufen. Oder – wie Arendt – 1920 in Königsberg als Jüdin Beschimpfungen ausgesetzt zu sein.

Wie gerne wüßte man, um sich den verschiedenen Positionen offen nähern zu können, ein Mittel, das gegen beide Verführungen immunisiert – gegen den Impuls der Verteidigung wie gegen den des Angriffs, die beide verhindern, daß man sich Arendts Stimme, den Stimmen ihrer Kritikerinnen und Kritiker und vor allem der Sache selbst vorurteilsfrei zuwendet. So sehr jeder Essay eine Entdeckungsreise ins Unbekannte sein will: Wir alle tragen unsere Geschichte und unsere Geschichten in uns; man ist nie ganz frei. Es gibt keine Immunisierung. Und so sehr wir uns wünschen, beim Schrei ben eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die eigenen und fremden Befangenheiten zu entwickeln – man merkt, wie schwer man sich tut, sich all jenen Aspekten in Arendts Werk auszusetzen, die gedanklich ungemütlich sind. Es ist zum Verzweifeln.

Unter den vielen kontroversen Fragen findet sich die, ob Arendt in ihrem Little-Rock- Essay tatsächlich, wie es der Rassismusvorwurf nahelegt, die Schwarzen als Schwarze abgewertet hat. War das N-Wort, das auch Ellison und James Baldwin damals (allerdings im Unterschied zu Arendt durchaus kritisch) verwandten und für das sie heute angegriffen wird, Ausdruck ihrer rassistischen Grundhaltung? Oder vielleicht – auch – ein sprachliches Überbleibsel? Schließlich wäscht sich die Sprache ältere Ausdrücke, die der Wirklichkeit nicht mehr angemessen sind, nicht immer rechtzeitig aus.

Je länger ich mich in die Fragen hineinlas, desto deutlicher wurde, daß die Auseinandersetzung mit der ganzen Angelegenheit tatsächlich »schmerzlich« komplex ist und gerade, was als »einfach« angesehen wird, das Nachdenken nur weiter verkompliziert. Gibt es in Arendts Werk tatsächlich, wie ihr vorgeworfen wird, keine »bleibenden Spuren« von schwarzen oder indigenen Sichtweisen?

Mit jedem Begriff, der nicht befragt wird, erhält sich in der Sprache auch das dazugehörige Denken, wie man an der Prägung »negro problem« – »Schwarzenproblem« – erkennen kann. Auch Arendt verwandte sie damals. Unhinterfragt, wie es aussieht. In der Zeit der Bürgerrechtsbewegung war der Begriff in vieler Munde. Baldwin war nicht der einzige, der ihn kritisierte: Die Schwarzen seien weder Engel noch Teufel, sondern Einzelwesen, betonte er 1964 in einem Interview mit François Bondy. Jedes Reden vom »Schwarzenproblem« subsumiere Menschen aufgrund von Hautfarben unter monolithische Begriffe und zerstöre die Vielfalt der Lebenswirklichkeiten und Hoffnungen, einzig um einer Abstraktion willen. Auf einer anderen Ebene argumentierte Arendt ähnlich wie Baldwin, ohne jedoch den Begriff selbst anzuzweifeln. Tatsächlich war das, was damals das »Schwarzenproblem « hieß, ihrem Urteil nach weniger das Problem der Schwarzen oder gar das der Weißen mit den Schwarzen. Das Problem, das sie sah, hatten, oder richtiger, hätten die Weißen eigentlich mit sich selbst haben müssen, wenn es politisch mit rechten Dingen zugegangen wäre. Über hundert Jahre hatte der Staat den Schwarzen im Süden des Landes die ihnen verfassungsmäßig zugesicherte rechtliche Gleichheit verwehrt: Die Bürgerrechte, das Wahlrecht und das Recht zu heiraten, wen man will, waren in Arendts Augen Menschenrechte. Und Rechte gewähren Freiheit. Doch die (weißen) Liberalen engagierten sich lieber dafür, daß schwarze Schüler weiße Schulen besuchten, statt sich laut und deutlich für die Abschaffung der Heiratsgesetze und deren oft brutale Folge, die Lynchjustiz, einzusetzen.

Bei Ellison, Baldwin und vielen anderen hatte Arendt damals erfahren können, was es heißt, »ohne Anerkennung und ohne realen Status zu leben«. Daß jeder Schwarze jeden Tag sein Menschsein einem Feuer menschlicher Grausamkeit entreißen mußte, das ihn zu vernichten trachtete – für dieses enormes Leid hatte der Text »Little Rock« kein Wort übrig, wie er auch mit keiner Silbe erwähnte, welche Hoffnungen die Schwarzen mit dem erzwungenen Schulbesuch für die Zukunft ihrer Kinder verbanden. Schwieg Arendt aus »Gefühlskälte « oder aus anderen Gründen? Glaubte sie etwa, man müsse, um in der Sache politisch klar zu denken, sich die Gefühle verbieten, die ihren »liberalen Freunden« den Kopf vernebelten?

Ein anderer Punkt, der viel Kritik ausgelöst hat, betrifft Arendts Trennung zwischen Politischem und Sozialem und ihre scheinbare »Mißachtung des Sozialen«. Es ist uns als Bürgerinnen und Bürgern europäischer Staaten selbstverständlich, daß Sozialpolitik ein wesentlicher Bestandteil politischen Denkens und Handelns ist, und so neigen Arendts Verteidiger oft genug dazu, die Mißachtung des Sozialen und die Vernachlässigung des institutionellen Rassismus in ihrem Denken zu übergehen, statt sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind mit der Vorstellung aufgewachsen, daß Sozialpolitik dazu da ist, strukturelle Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten zu lindern, welche die Politik verursacht hat; entsprechend geht uns Arendts Verdacht, daß Sozialpolitik lediglich beschwichtigt, was die Politik nicht ändern will, massiv gegen den Strich. Ein Dilemma.

Als weiße Überheblichkeit gilt auch jene Aussage aus der Vorbemerkung zu »Little Rock«, unterdrückte Minderheiten seien nicht gerade die besten Berater, wenn es um die Priorität politischer Rechte gehe, und es gebe viele Fälle, in denen sie es vorzögen, für soziale Chancengleichheit statt für grundlegende menschliche oder politische Rechte zu kämpfen. – Man erschrickt, wenn man das liest, auch heute noch. Aus dem Zusammenhang gerissen erscheint der Satz so, als wolle eine Weiße den Schwarzen sagen, sie wüßten nicht, was gut für sie sei. Der Soziologe Melvin Tumin polemisierte entsprechend: »Ihr armen, unaufgeklärten Schwarzen (…), wie könnt ihr nur so mißgeleitet sein, zu glauben, daß Arbeit und Schule wichtiger sind als das Recht auf Mischehe.«

Tatsächlich macht der Ton die Musik. Dennoch sollte man nicht übersehen, daß im Satz über die »unterdrückten Minderheiten« auch die eigenen Erinnerungen mitschwingen; schließlich war auch die »unterdrückte Minderheit« der Juden nicht unbedingt ein Vorkämpfer für politische Rechte gewesen. In dem Satz klingt zudem ein zentrales Motiv ihres Werkes an: Das Recht, Rechte zu haben, ist das elementare und universale Menschenrecht. Der Ton aber deutet vielleicht noch auf etwas anderes hin: Es gab Momente, da konnte Arendt sich nicht ersparen, über Dinge zu reden, über die sie vielleicht lieber nicht sprechen wollte, weil sie allzu bitter und bedrängend waren. Rührte ihr polemischer Ton aus solch einem inneren Schreibhemmnis? Offensichtlich hatte sie sich, als sie das Foto des schwarzen Mädchen sah, das in Little Rock durch das Spalier des weißen Mobs laufen mußte, an den Antisemitismus in Deutschland erinnert gefühlt und deswegen beschlossen, über etwas öffentlich zu reden, worüber sie eigentlich öffentlich nicht reden wollte. Ein solches Gefühl war Arendt nicht unbekannt. Ähnlich wie ihr Little-Rock-Text, der bei vielen ihrer Freunde erwartbar starke Ablehnung erregte, hatte auch ihr Artikel »Zionism Reconsidered « 1946 heftigen Widerstand hervorgerufen und die Gefühle nicht zuletzt ihrer zionistischen Freunde verletzt, was sie bestimmt nicht wollte, wie sie ihrem Verleger mitgeteilt hatte (»They are the kind of people I never wanted to hurt«). In all diesen Fällen standen ihrer Meinung nach grundlegende Rechte auf dem Spiel, die in den Debatten einfach übergangen wurden: 1946 die Rechte der Araber in einem künftigen israelischen Staat, 1957 die Bürgerrechte der Schwarzen und das Recht zu heiraten, wen man will.

Wo historische Texte, aus dem Zusammenhang gerissen, als oder wie heutige Positionen gelesen werden, verschwindet die Tatsache, daß alle Gedanken von einer konkreten Person zu einer konkreten Zeit gedacht werden und zu verschiedenen Zeiten verschiedene Aspekte in die jeweilige Gegenwart hineinragen, während andere Aspekte möglicherweise veraltet erscheinen. Texte nach eigenen Vorstellungen »abzuklopfen« ist eine ebensolche Falle wie blinde Verteidigung. Wo heute die historische Einbettung übergangen wird, ja, wo Historie enthistorisiert wird, verschwindet das Wissen, daß jedes Urteil ein vorläufiges ist, entstanden, oder besser gesagt, gebildet, gemacht aus konkreten Konstellationen, Schreibanlässen, Werkzusammenhängen, Gesprächen und Zeitgenossenschaften. Wo das in Vergessenheit gerät, werden Zitate isoliert in die Welt gesetzt. Sätze und Teilurteile werden verabsolutiert, »ontologisiert«, ja dogmatisiert.

Die Wahrheit hat ein ständig wechselndes Gesicht, zitierte Arendt einmal Franz Kafka, und ständig müsse neu um sie gestritten werden. »Little Rock« ist inzwischen Geschichte; und wenn es überhaupt eine Lehre aus dieser Geschichte gibt, dann wohl die, wie schwer es uns auch heute fällt, bei der Betrachtung der Causa Arendt die »subjektive Privatbedingung« des eigenen Meinens zu hinterfragen.

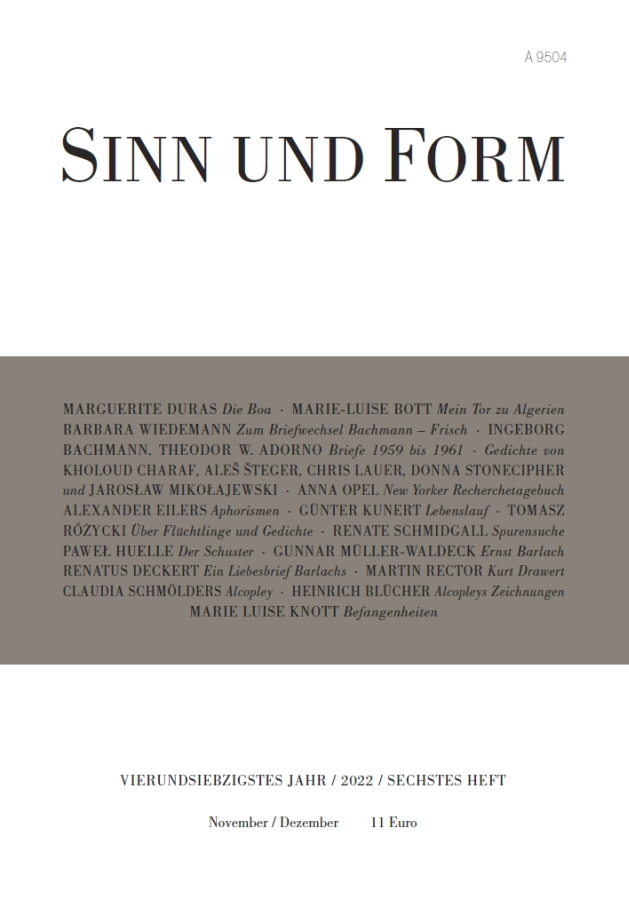

SINN UND FORM 6/2022, S. 852-855