Printausgabe vergriffen

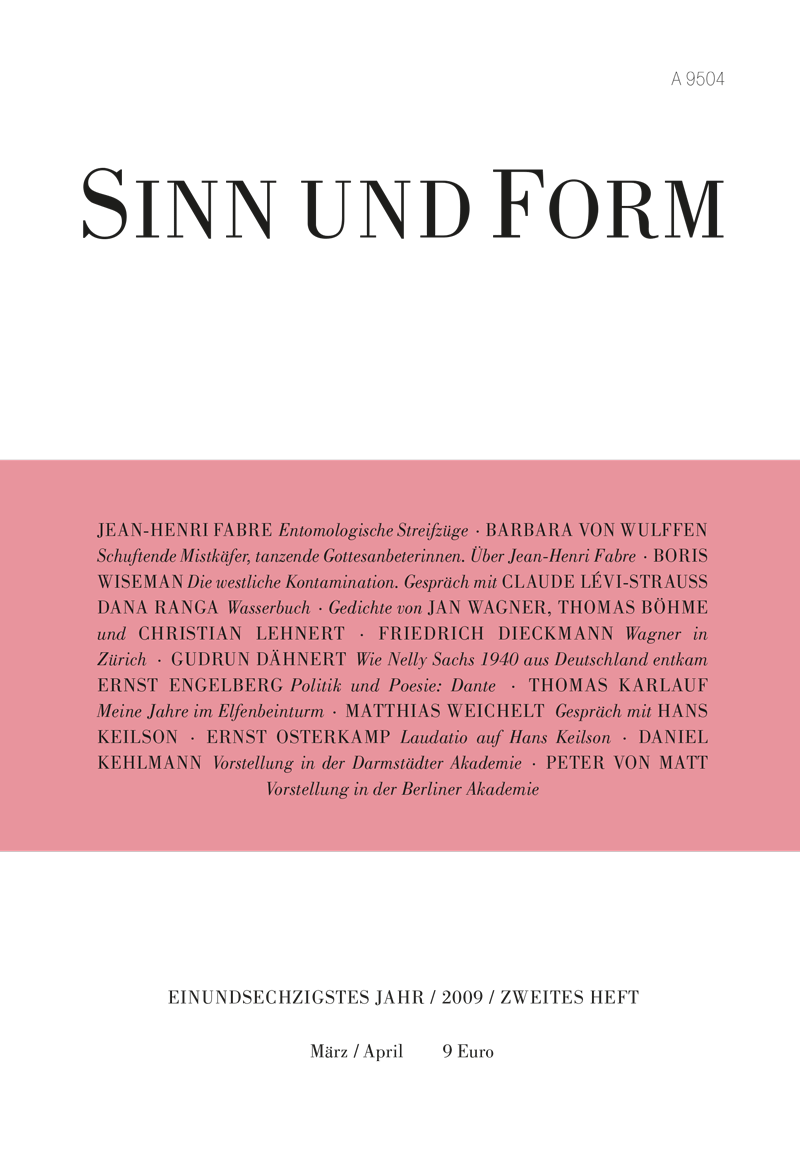

Heft 2/2009 enthält:

Fabre, Jean-Henri

Entomologische Streifzüge, S. 149

Die Languedoc-Grabwespe Wenn der Chemiker sein Experiment reiflich geplant hat, mischt er seine Reagenzien, wann es ihm am besten paßt, und (...)

Wulffen, Barbara von

Schuftende Mistkäfer, tanzende Gottesanbeterinnen. Über Jean-Henri Fabre, S. 167

Wiseman, Boris

Die westliche Kontamination. Gespräch mit Claude Lévi-Strauss, S. 180

BORIS WISEMAN: Sie gelten heute als Klassiker, und nicht selten reiht man Sie unter die größten Denker unserer Zeit ein. Was bedeutet Ihnen (...)

Ranga, Dana

Wasserbuch, S. 186

Wagner, Jan

Gedichte, S. 191

Böhme, Thomas

Gedichte, S. 196

Lehnert, Christian

Gedichte, S. 200

Dieckmann, Friedrich

Die postrevolutionäre Zuflucht, S. 206

Dähnert, Gudrun

Wie Nelly Sachs 1940 aus Deutschland entkam. Mit einem Brief an Ruth Mövius, S. 226

Engelberg, Ernst

Politik und Poesie: Dante, S. 258

Karlauf, Thomas

Meine Jahre im Elfenbeinturm, S. 262

I Die Fahrkarte habe ich aufgehoben. Das kleine ockerfarbene Pappstück, 3 x 5,5 cm, liegt in meiner Devotionalienschachtel: einfache Fahrt 2. (...)

Weichelt, Matthias

Gespräch mit Hans Keilson, S. 273

MATTHIAS WEICHELT: Herr Keilson, Sie wurden 1909 in Bad Freienwalde bei Berlin geboren und emigrierten in den dreißiger Jahren nach Holland. Sie (...)

Osterkamp, Ernst

Laudatio auf Hans Keilson, S. 277

Kehlmann, Daniel

Selbstvorstellung, S. 281

Matt, Peter von

Selbstvorstellung, S. 282

Meine Damen und Herren, in der Literatur beschäftigen mich Sätze, und es beschäftigen mich Konflikte. Einerseits also die kleinste, (...)