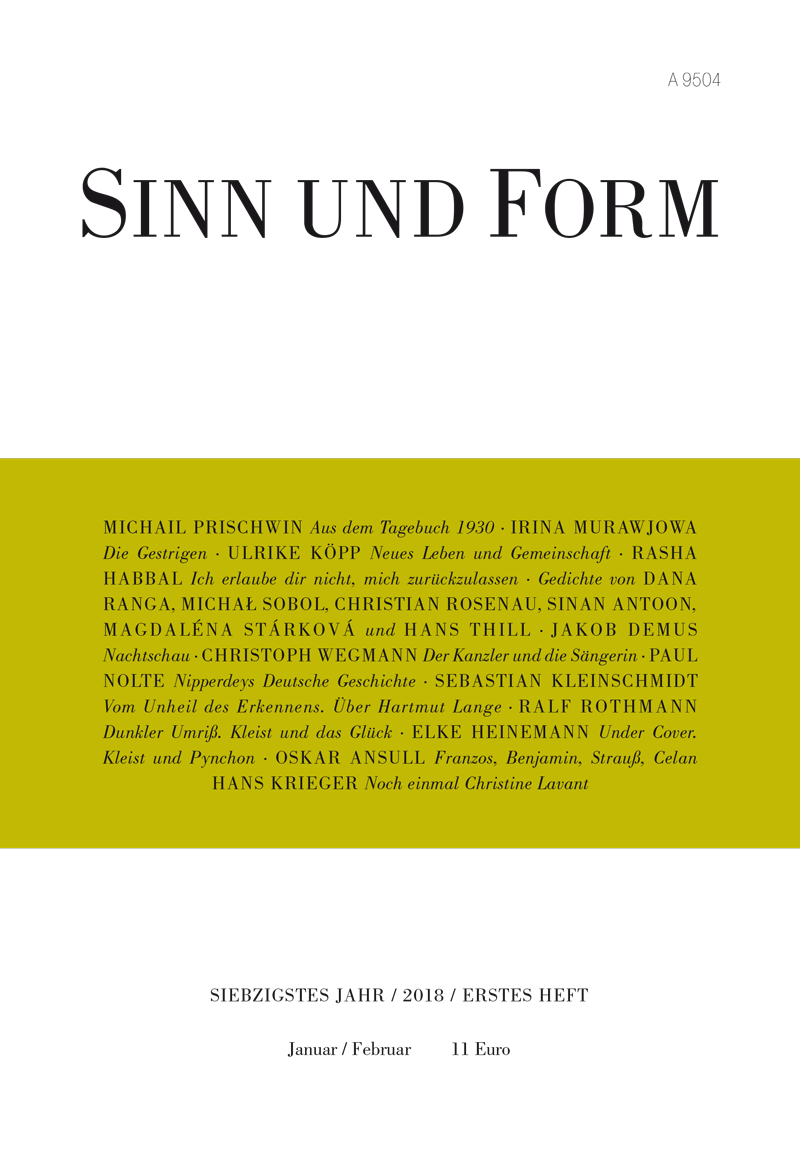

Heft 1/2018 enthält:

Prischwin, Michail

»Glücklich unsere Erben, die unsere Zeit nur lesen werden.« Aus dem Tagebuch 1930. Mit einer Vorbemerkung von Eveline Passet, S. 5

Vorbemerkung

Ich kann der Gesellschaft nur aus einem Abstand zu ihr in versunkenem Nachdenken nützlich sein.

1. Juni 1928

Wie soll man (...)

Ranga, Dana

Cosmos! Gedichte, S. 28

Murawjowa, Irina

Die Gestrigen, S. 33

Sobol, Michal

Herr Orkusz. Gedichte, S. 42

Köpp, Ulrike

Neues Leben und Gemeinschaft. Zum Reformstreben in der Moderne, S. 46

Die Stalinallee, jene für ihre Architektur bewunderte wie verhöhnte Prachtstraße in der östlichen Mitte Berlins, ist eine Chiffre für den (...)

Rosenau, Christian

Helden sagen. Gedichte, S. 61

Habbal, Rasha

Ich erlaube dir nicht, mich zurückzulassen, S. 65

Antoon, Sinan

Die schmale Stelle am Tor. Gedichte, S. 75

Demus, Jakob

Nachtschau, S. 78

Stárková, Magdaléna

Die Nacht verteilt. Gedichte, S. 87

Wegmann, Christoph

Der Kanzler und die Sängerin. Aus Theodor Fontanes »Musée imaginaire«, S. 90

Theodor Fontane besaß nicht besonders viele Bilder, sein Kopf aber war voll davon. Voller Fresken, Graffiti, Denkmäler, Zeitungsillustrationen, (...)

Nolte, Paul

Handschrift und Helfer. Thomas Nipperdeys »Deutsche Geschichte«, S. 98

Thill, Hans

Schafwinter. Gedichte, S. 112

Kleinschmidt, Sebastian

Vom Unheil des Erkennens. Hartmut Langes erster Novellenband, S. 115

Rothmann, Ralf

Dunkler Umriß – Kleist und das Glück. Dankrede zum Kleist-Preis 2017, S. 125

Heinemann, Elke

Under Cover. James Kirkups Erzählung über Heinrich von Kleist und Thomas Pynchon, S. 128

Ansull, Oskar

Aspekt einer schwierigen Identitätsfindung. Karl Emil Franzos, Walter Benjamin, Ludwig Strauß, Paul Celan, S. 134

Krieger, Hans

»Zieh den Mondkork aus der Nacht!« Noch einmal Christine Lavant: ein Nachtrag zu Werk und Rang, S. 136