[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-51-5

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

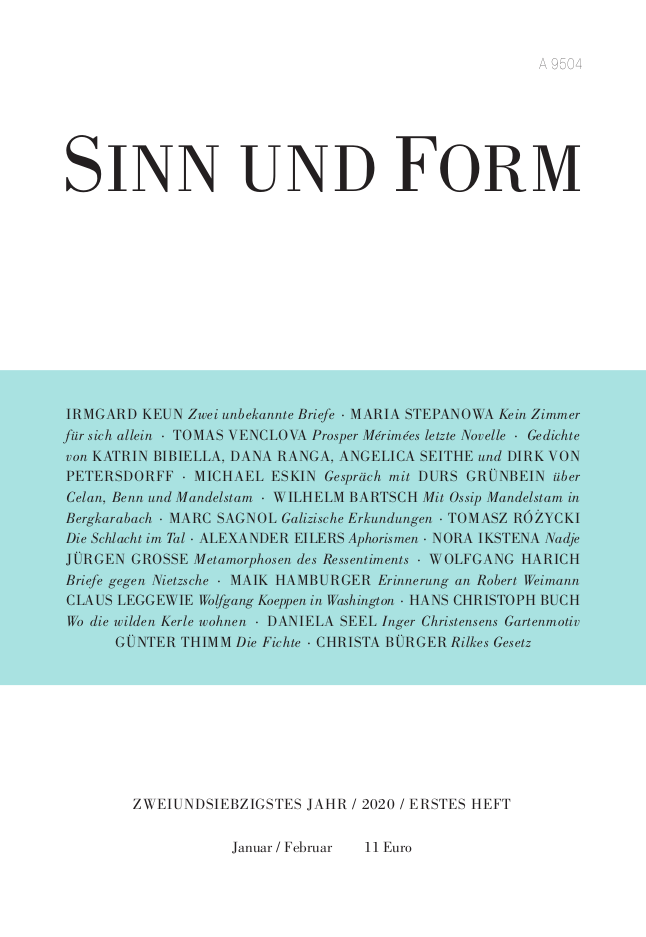

Heft 1/2020 enthält:

Keun, Irmgard

»Ich sehne mich zwar nach Ruhe, aber ich ertrage sie nicht«. Zwei unbekannte Briefe an eine Freundin. Mit einer Vorbemerkung von Matthias Meitzel, S. 5

Vorbemerkung »Ist Münzenberg tot? Was ist mit Irmgard Keun?« Als sich Nelly und Heinrich Mann am 11. Januar 1941 besorgt bei Hermann Kesten nach (...)

Bibiella, Katrin

Lux Aeterna. Gedichte, S. 13

Stepanowa, Maria

Kein Zimmer für sich allein, S. 15

Ich bin keine Wissenschaftlerin und kann mir daher die Freiheit nehmen, mich als Schriftstellerin, ja als Dichterin zu betrachten. Letzteres ist (...)

Venclova, Tomas

Prosper Mérimées letzte Novelle, S. 25

Ranga, Dana

Cosmos II. Gedichte, S. 36

Eskin, Michael

Die Facetten der Scham. Ein Gespräch mit Durs Grünbein über Celan, Benn und Mandelstam, S. 40

Bartsch, Wilhelm

Schuscha, die Raubmordstätte. Mit Ossip Mandelstam in Bergkarabach, S. 49

Sagnol, Marc

Galizische Erkundungen. Sambor, Stryj, Bolechów, S. 58

SAMBOR Am Fuße der Karpaten, an der Straße, die hinauf zu den Almen der Polonina führt, liegt die Stadt Sambor anmutig über dem Dnjestr, der (...)

Seithe, Angelica

Lichtung. Gedichte, S. 69

Różycki, Tomasz

Die Schlacht im Tal. Aus einem Versepos, S. 71

Eilers, Alexander

Kiesel. Aphorismen, S. 80

Horch! Da braust das Malmen

Der Kiesel, die Wellen zurücksaugen, und

–Wiedergekehrt – an den hohen Strand schleudern,

Das (...)

Petersdorff, Dirk von

An eine Dreizehnjährige. Gedicht, S. 81

Ikstena, Nora

Nadje, S. 83

Große, Jürgen

Metamorphosen des Ressentiments, S. 91

Harich, Wolfgang

»Die reaktionärste, menschenfeindlichste Erscheinung der Weltkultur«. Vier Briefe über Nietzsche an Stephan Hermlin. Mit einer Vorbemerkung von Andreas Heyer, S. 103

Hamburger, Maik

Der weite Weg zu den Bermuden. Erinnerung an Robert Weimann, S. 121

Leggewie, Claus

Auf den Spuren Wolfgang Koeppens in Washington, S. 123

»Die Kasernen der geimpften Kreuzritter auf Europas Boden, der erneuerte Limes am Rhein, Raketenrampen im schwarzen Revier, Versorgungsbasen bei der (...)

Buch, Hans Christoph

Wo die wilden Kerle wohnen. Laudatio auf Berthold Zilly, S. 127

Seel, Daniela

Der Garten, in dem man verschwindet. Zum Gartenmotiv in Inger Christensens »Alphabet«, S. 131

Thimm, Günter

Stehst bald nicht mehr da, o Fichte, S. 133

Bürger, Christa

Rilkes Gesetz, S. 135