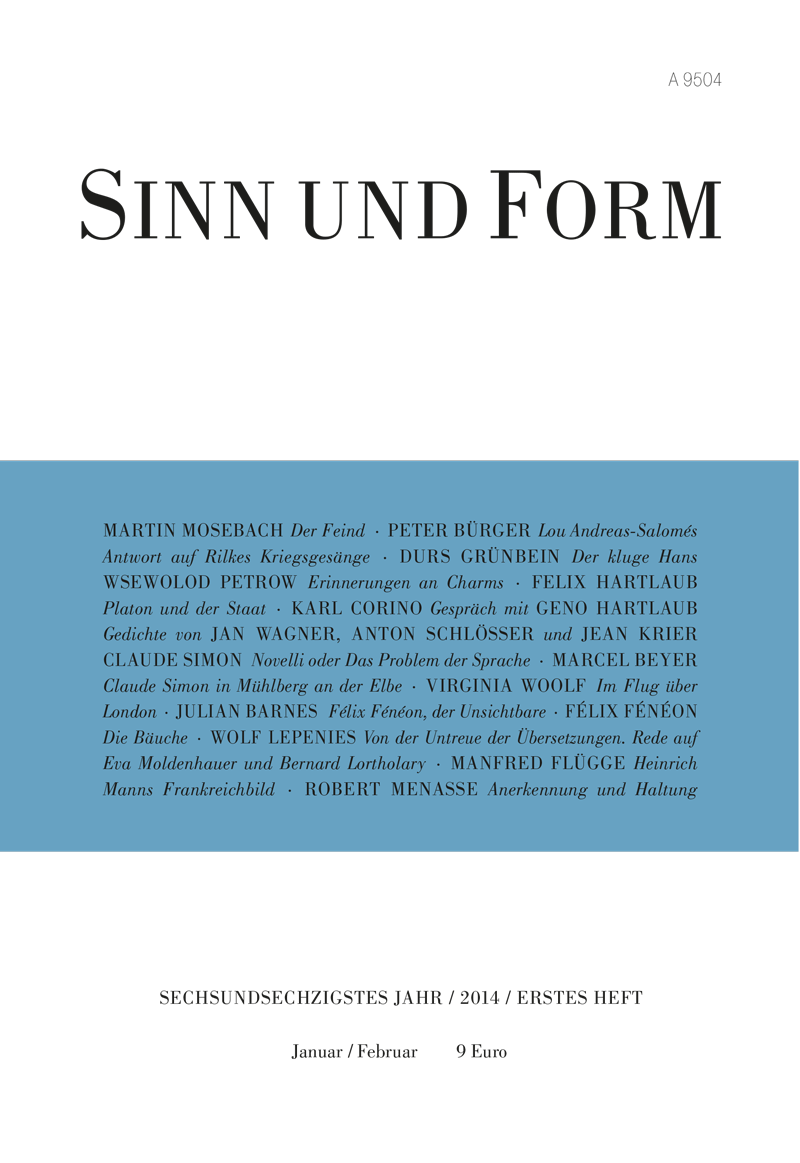

Heft 1/2014 enthält:

Mosebach, Martin

Der Feind, S. 5

Ein junger Autor fragte einmal Ernst Jünger um Rat; er plane einen Essay mit dem Thema »Die Insel« – Jünger riet ab, das Thema sei nicht in den (...)

Bürger, Peter

Die Lust am gemeinsamen Erkennen. Lou Andreas-Salomés Antwort auf Rilkes Kriegsgesänge, S. 21

Grünbein, Durs

Der kluge Hans, S. 28

Petrow, Wsewolod

Erinnerungen an Charms. Mit einer Vorbemerkung von Oleg Jurjew, S. 36

Hartlaub, Felix

Platon und der Staat. Mit einer Vorbemerkung von Karl Corino, S. 48

Vorbemerkung von Karl Corino Centenarfeiern für einen poeta absconditus wie Felix Hartlaub, der im Juni 2013 hundert geworden wäre, mögen in (...)

Hartlaub, Geno

»Felix war ein Meister der Tarnung«. Gespräch mit Karl Corino (1986), S. 63

Wagner, Jan

Nach Canaletto, S. 74

Schlösser, Anton

Der alte Maler in seinem Haus. Gedichte, S. 77

Krier, Jean

Die Bilder, die niemand hört. Gedichte, S. 79

Simon, Claude

Novelli oder Das Problem der Sprache. Mit einer Vorbemerkung von Irene Albers, S. 82

Vorbemerkung von Irene Albers Was Claude Simon von anderen Autoren des Nouveau Roman unterscheidet, wird in kaum einem Text so deutlich wie in (...)

Beyer, Marcel

Blatt, Baracke, Borke, Bordell. Claude Simon in Mühlberg an der Elbe, S. 91

Woolf, Virginia

Im Flug über London, S. 101

Fünfzig oder sechzig Aeroplane waren in der Flugzeughalle versammelt wie ein Schwarm Grashüpfer. Der Grashüpfer hat die gleichen riesigen (...)

Barnes, Julian

Hinter der Glaslaterne. Félix Fénéon, der Unsichtbare, S. 107

Fénéon, Félix

Die Bäuche, S. 117

Lepenies, Wolf

Von der notwendigen Untreue der Übersetzungen. Laudatio auf Eva Moldenhauer und Bernd Lortholary, S. 125

Flügge, Manfred

Ein unverlierbarer Traum. Heinrich Manns Frankreichbild, S. 129

Menasse, Robert

Anerkennung und Haltung. Dankrede zum Heinrich-Mann-Preis 2013, S. 132