[€ 11.00] ISBN 978-3-943297-70-6

Printausgabe bestellen[€ 8,00]

PDF-Ausgabe kaufenPDF-Download für Abonnenten Sie haben noch kein digitales Abo abgeschlossen?

Mit einem digitalen Abo erhalten Sie Zugriff auf das PDF-Download-Archiv aller Ausgaben von 2019 bis heute.

Digital-Abo • 45 €/Jahr

Mit einem gültigen Print-Abo:

Digital-Zusatzabo • 10 €/Jahr

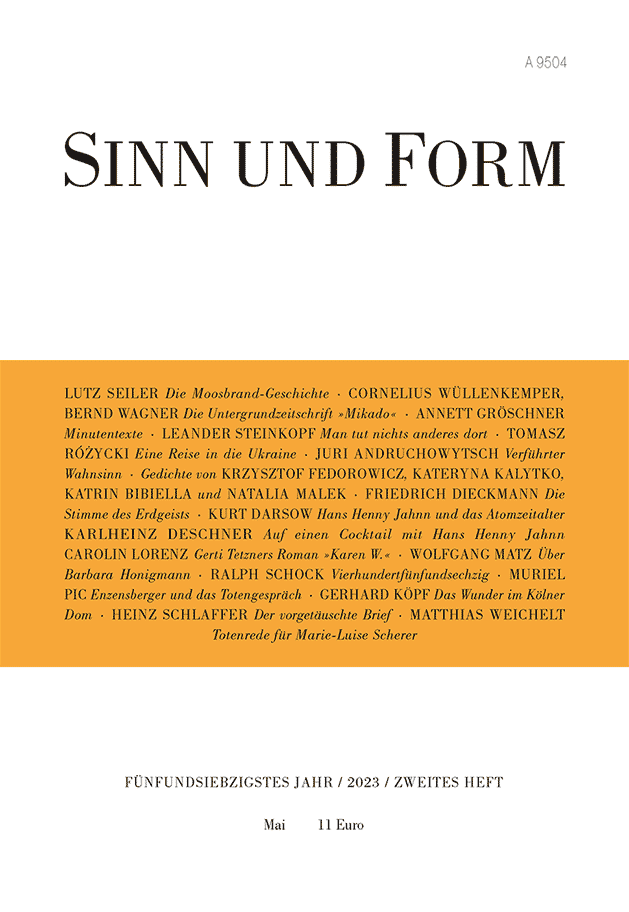

Leseprobe aus Heft 2/2023

Różycki, Tomasz

Großmutters Haus. Eine Reise in die Ukraine

Ungenaue Karten, falsche Karten, verbrannte Karten. Karten, die so dicht mit Bedeutung gesättigt sind, daß sie unmöglich erklärt werden können und das Entwirren des Geflechts von Namen und Zeichen großen Schmerz bereitet. Ich tauche ein in das Dunkel und versuche, einige Winkel kurz zu erhellen. Ich beuge mich vor und sammle ein paar verkohlte Klumpen, Fetzen und Rußpartikel. Ich muß mich an die Erde schmiegen, mit dem Kopf ins hohe Gras des Bahndamms eintauchen. Ungerecht, wie überaus ungerecht sind diese Teile, diese Bruchstückchen. Nie wird man sie zu einem Ganzen fügen können, zu einem vollständigen, gerechten und objektiven Bild. Immer ist es bloß ein Bruchstück, das man retten und entziffern konnte, der Rest – wo ist der Rest? Ich weiß es nicht, noch immer hat diese Geschichte für mich mehr Unbekanntes als Bekanntes. Die schwarzen, verkohlten Fragmente könnten vieles erklären. Ich weiß nur, was ich gesehen habe und was mir erzählt wurde. Und man erzählte mir nur so viel, wie man erzählen wollte. In jeder Geschichte gibt es mehr Verschwiegenes als Erzähltes, jede Geschichte hat ihre schwarzen, verbrannten, verkohlten, nicht zu entziffernden Stellen. Deshalb weiß ich, daß es keine gute Version gibt – es wird immer etwas geben, das ich übergehe, etwas Mißachtetes, das nach Stimme verlangt, ein unentdecktes Unrecht. Ein unausgesprochenes Glück, das der Wind mit sich davontrug. Mögen mir also alle verzeihen, deren Namen ich aufrufe. Die verbrannte, verkohlte Geschichte des Bösen und des Guten, die ungerechte, mehrdeutige, grausame Geschichte der polnischen Kolonisierung der Ukraine, das alles ist längst vergangen. Für die einen ein schönes, für die anderen ein schwarzes Kapitel. Es blieben die in der Luft schwebenden Fetzen und Rußpartikel, Menschen wie ich.

2004 reiste ich – zum zweiten Mal in meinem Leben – in die Ukraine. Anlaß war das Literaturfestival in Lemberg, zu dem mich der unvergessene Nasar Hontschar eingeladen hatte, der in einem späteren Sommer während eines anderen Dichtertreffens ertrank – die Nachricht von diesem Unglück kursierte unter Freunden und Bekannten lange als Scherz, weil niemand die Banalität dieses Unglücks wahrhaben wollte; alle hielten es für einen neuen Bluff, eine neue Performance Nasars, der zu den mannigfaltigsten Verwandlungen fähig war. Auf dem Lemberger Festival kündigte er meinen Auftritt als echter Jesushipster an – mit langen Haaren und langem, vollen Patriarchenbart. Auf dem Kopf trug er einen Anglerhut, wie er zur Grundausstattung von Tausenden unserer Landsleute gehörte, die in den neunziger Jahren ihre ersten Reisen nach Europa unternahmen. Als ich meine Gedichte las, verschwand Nasar kurz, um am Ende der Lesung komplett umgestylt wieder aufzutauchen, mit kahlgeschorenem Kopf, Tschub und langem gezwirbeltem Schnurrbart. Er sah aus wie ein echter Kosake. Auf der anschließenden Party in einer Wohnung unweit des Mickiewicz-Denkmals schlief er im lautesten Gesang auf einem Sessel ein und verharrte so bis zum Morgen, als ich ihn wie den Geist eines Taras Bulba oder Samuel Zborowski erblickte, mit der obligatorischen Pfeife und einem Rhabarbarstengel statt eines Säbels. So wird er mir im Gedächtnis bleiben.

Damals in Lemberg besuchte ich, während Nasar noch döste, einige Orte mit Bezug zur Geschichte meiner Familie, die nach dem Zweiten Weltkrieg kraft der Übereinkunft zwischen den Siegern Stalin, Churchill und Roosevelt aus dieser Gegend zwangsausgesiedelt worden war. Die Grenzen Polens wurden nach Westen verschoben und die in den an die Sowjetunion verlorenen Gebieten lebenden Polen in Güterwaggons nach Pommern und Schlesien gebracht, wo ich bis heute lebe. Millionen Menschen mußten ihre Wohnungen aufgeben, ihre Nachbarn, Traditionen, Erinnerungen und weiß Gott was noch – etwas, das sich seit Jahrhunderten in dieser Region abspielte. Der Zweite Weltkrieg traf besonders die dort lebenden Menschen: Polen, Juden, Ukrainer, Armenier, Karäer, Roma – alle, die dort seit Jahrhunderten ein einzigartiges Mosaik von Kulturen und Sprachen bildeten. Sie erlitten den Terror der sowjetischen Besatzung: Massenhinrichtungen und millionenfache Deportation in den Gulag, die Arbeitslager im russischen Hinterland. Später kam der NS-Terror hinzu, als sich die Deutschen zur Schaffung von »Lebensraum« an die systematische Auslöschung der einheimischen Bevölkerung machten, angefangen mit der planmäßigen Vernichtung der Juden, der Anstiftung zu Morden und Pogromen. Durch die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten wurde auch die in den Jahren der polnischen Repressionen gegen die Ukrainer angestaute böse Energie freigesetzt, was zu einem unvorstellbar grausamen Bürgerkrieg zwischen Polen und Ukrainern führte, einer Art antipolnischem Aufstand, ethnische Säuberung und Massaker in einem. Es war ein Krieg, in dem Nachbarn Nachbarn mordeten, und die Zahl der Opfer und die Monstrosität der Taten erinnern an die ethnischen Säuberungen im ehemaligen Jugoslawien, die Jacques Derrida von einer Krise Europas sprechen ließen. Meine Familie gehörte zu denen, die alle Varianten des Terrors erlitten und viele Opfer zu beklagen hatten. Die Absurdität des Ganzen wurde noch dadurch vertieft, daß sich als Folge von jahrhundertelangem Zusammenleben und Mischehen in meiner Familie Urgroßmutter Ernestyna (die im »Adreßbuch für Polen« von 1929 als Besitzerin eines Fleischladens in der Ulica Traugutta 1a in Lemberg figurierte) und Urgroßvater Józef (der seine tatarische Abstammung betonte) begegneten, die polnischsprachige Paczkowska und der ukrainische Sawran, die ukrainischen Michaliszyns und die ungarischen Majors und Pics (Pitz). So wenig wir sagen können, wie diese Namen ursprünglich klangen und was sie bedeuteten, so wenig wissen wir, was jene – excusez le mot – »Identitäten« bedeuteten und aus welchen früheren Vermischungen, Mißverständnissen oder Simplifizierungen sie hervorgingen. Ganz zu schweigen von den komplizierten Religionszugehörigkeiten. Sprache, Ethnie und Religion einer einzelnen Person waren oft – nach nationalistischen Kriterien – absolut »unidentisch«. Töchter mit polnischen Vornamen, Söhne mit ukrainischen oder umgekehrt – das war eher die Norm. Die entlang der ethnischen Schnittstellen gezogenen Grenzen verliefen quer durch die Familien. Die Brüder meiner Großmutter Różycki, die Sawranows, waren im ukrainischen Untergrund aktiv, sie wurden vom NKWD verhaftet und unter freiem Himmel in einem provisorischen Gefangenenlager am Bahnhof von Lemberg gefangengehalten, bevor man sie in den Gulag deportierte. Meine Großmutter brachte ihnen Wasser. Ihr Ehemann, mein Großvater Różycki, war – was er lange nicht zugeben wollte – im polnischen Untergrund. Von den Tätowierungen, die dieser Lemberger Batiar seit seinem Dienst in der polnischen Handelsmarine auf dem Arm trug, sind mir besonders die Erkennungszeichen der Lemberger Patrioten – Löwen und der Schriftzug »Semper Fidelis« – sowie die nackte Meerjungfrau in Erinnerung geblieben. Die Traditionen durchdrangen einander wie die Sprachen, wie der sogenannte Bałak, ein regionaler Jargon, in dem sich Ukrainisch, Polnisch, Jiddisch und Deutsch mischten. Die Feiertage vieler Religionen wurden gemeinsam begangen, die Speisen vieler Küchen standen dabei auf dem Tisch. Das gemeinsame Spiel der Kinder im Hof, die gegenseitige Hilfe bei der Arbeit, das gemeinsame Singen bei allen möglichen Gelegenheiten, schlüpfrige Gedichte sowie Witze und Redewendungen – die Jahrhunderte des Zusammenlebens, der kleinen Gesten der Freundschaft und der Toleranz bewirkten in den wechselseitigen Beziehungen mehr Gutes als Schlechtes. Doch das Böse hat leider eine entsetzliche Kraft und vermag in einer Sekunde zu zerstören, was in Jahrhunderten aufgebaut wurde, und den Reichtum des Multikulturellen in einen blutigen, zerschnittenen und zerfetzten Knoten zu verwandeln.

Damit das Böse mit solcher Macht ausbrechen kann, muß es auf fruchtbaren Boden treffen. Die Geschichte des Unrechts in dieser Region ist ebenso lang wie die Geschichte des geradezu legendären Sinns für Humor ihrer Bewohner, und ich denke, daß die polnische Seite darin zu den Hauptschuldigen gehört – nur daß sie sich, wie immer in solchen Fällen, um keinen Preis zu ihrer Schuld bekennen will. Die Geschichte dieses Teils der Welt ist keine besondere, sie unterscheidet sich nicht von der anderer Regionen von Asien über den Balkan bis Afrika. Es ist immer eine Geschichte des Leids und des Gefühls von erlittenem Unrecht, das die Gegenwart und das zukünftige Leben vergiftet, eine Geschichte des Nichtverstehens und der Nichtverständigung, über die man eine Brücke schlagen muß, damit sich die Menschen begegnen können.

Ich fuhr damals in den Ort, in dem vor dem Krieg das Haus meiner inzwischen neunzigjährigen Großmutter stand. Sie selbst hatte gewünscht, daß ich – wenn ich so viele Jahre nach dem Alptraum des Krieges zum ersten Mal dorthin käme – nachschaue, ob von ihrem Haus etwas übriggeblieben sei, wenngleich sie sich diesbezüglich kaum Illusionen machte. Sie hatte die leise Hoffnung, daß noch die gemauerte Muttergotteskapelle im Hof existierte, das Wahrzeichen nicht nur des Hauses, sondern ihres ganzen Lebens dort vor dem Krieg. Meine Großmutter glaubte, die Muttergottes habe ihr und ihren Kindern in jener Zeit vielfach das Leben gerettet.

Alles, was ich wußte, wußte ich aus Familiengeschichten. Und wir wissen ja, wie solche Geschichten sind. Stark emotional aufgeladen, bisweilen allzu stark. Sehr wahr, weil sehr subjektiv und mit sehr subjektiven Emotionen aufgeladen. Und deswegen auch immer falsch. Deshalb hört man in strittigen Fällen am besten beide Seiten an. Oder zumindest mehrere Zeugen. Leider ist das nicht immer möglich, weil es manchmal keine Zeugen mehr gibt. Als meine Großmutter 1945 ihr Haus verlassen mußte, gab sie die Schlüssel einer obdachlosen Frau mit Kleinkind, die damals im Ort auftauchte und einige Zeit heimlich in einer Scheune oder auch auf freiem Feld übernachtete. Sie wurde anscheinend Kowalicha genannt. Ich muß nicht hinzufügen, daß sie Ukrainerin war. Großmutter war nicht vermögend, aber sie besaß ein Haus (ein Holzhaus mit gemauertem Sockel). Die Armen und Obdachlosen in dieser Gegend waren meist Ukrainer. Die Polen bildeten – von offensichtlichen Ausnahmen abgesehen – in der kolonialen Wirklichkeit eine privilegierte Klasse. Meine Großmutter war vor dem Krieg als Frau eines polnischen Eisenbahners im Staatsdienst in einer weitaus besseren Lage als ihre jüdischen oder ukrainischen Nachbarn. Während des Kriegs fürchtete sie dennoch oft um ihr Leben, ihr Haus stand an einer gut sichtbaren Stelle unweit der Bahnstation. Als 1943 die Deutschen und die ukrainische Polizei in Hlynjany und Solotschiw Juden ermordeten, sah sie, was geschah. Vor ihrem Haus standen jüdische Frauen mit Kindern, die wie durch ein Wunder entkommen waren und die ein Nachbar nach dem anderen fortjagte. Großmutter, selbst mit einem Kind auf dem Arm, konnte ihnen keine Zuflucht gewähren – sie sah am Horizont das brennende Ghetto, sie wußte, die Nachbarn schauten genau hin, und jederzeit konnte einer sie denunzieren, was für sie und ihre Kinder das Todesurteil bedeutet hätte. Sie konnte den Jüdinnen nur Brot anbieten und zusehen, wie sie weiterzogen, vermutlich in den Tod, der schon im nahen Wald, auf der Straße oder am Bahnhof lauern konnte. Vielleicht empfand sie eine unausgesprochene Schuld an dem, was sie mit ansah, und vielleicht gab sie deshalb, als die Sowjets einen Zug hinstellten, der die Polen ein für allemal fortbringen sollte, der obdachlosen jungen Frau mit dem Kind die Schlüssel zu ihrem Haus.

So erzählte sie es mir: Lieber so als das Haus leer zurückzulassen. Es war eine Geste der Barmherzigkeit, aber vielleicht hoffte sie auch insgeheim, mit der Übergabe der Schlüssel an eine Bedürftige wäre das Haus sicher bis zu ihrer – sofern ein solches Wunder geschehen würde – glücklichen Rückkehr. Von den im Ort zurückbleibenden Nachbarn konnte diese Geste außerdem als Ausdruck der Feindseligkeit oder zumindest des Mißtrauens verstanden werden. Eine Polin, ihre Bekannte und langjährige Nachbarin, mit der sie die Mühen und Nöte des Lebens und des Krieges geteilt hatten, legte die Schlüssel und die Obhut über ihr Haus – sicher nicht das ärmste in der Gegend – in die Hände nicht ihrer nächsten Nachbarn und Bekannten, sondern einer Fremden, einer Landstreicherin, die niemand kannte und die vermutlich ihr Leben nicht im Griff hatte. Das sagt wohl einiges über die Verhältnisse in diesem Ort. Als der Zug abfuhr, weinten die polnischen Passagiere, und mit ihnen ihre ukrainischen Nachbarn. Eine Epoche ging unwiderruflich zu Ende. Natürlich weinten nicht alle, denn viele hatten auch heimlich oder offen das Verschwinden der Polen herbeigesehnt, weil für sie damit nämlich die Epoche des offenen und verborgenen Kolonialismus und der Geringschätzung endete. Und auch manche Polen waren erleichtert – sie wollten dieses verfluchte Land womöglich für immer verlassen. Denn dieses Land, das im Laufe der Jahrhunderte von vielen Volksgruppen bewohnt wurde, aber im Grunde ukrainisch war, war von Polen gleich nach dem Ersten Weltkrieg als Resultat eines kurzen Kriegs gegen die Ukrainer besetzt worden. Seit dieser Zeit lebte ein großer Teil der Bevölkerung dieses Landes unter polnischer Besatzung, und man darf nicht vergessen, daß die Polen hier – seit Jahrhunderten – nicht bloß herrschten, sondern Besatzer waren. Und das sollte nun enden, sie wurden in die nach dem Zweiten Weltkrieg dem polnischen Staat zugesprochenen Gebiete an Oder und Ostsee ausgesiedelt. Die Gegend war unsicher, und im Dorf kam es zu Überfällen und Morden. Im Nachbardorf Scheniw, so erzählte Großmutter, ermordete jemand Tante Leonka – mutmaßlich unter dem Vorwand, er wolle sie zur Bahnstation bringen. Die Leiche fand man am nächsten Tag unter Stroh am Wegrand. Ihre Habe war geraubt worden, das Haus geplündert, die Täter hatten nach Gold und Wertgegenständen gesucht. Später hämmerten nachts »Jungen aus dem Wald« ans Fenster des Hauses von Großmutters geliebtem achtzigjährigen Großvater (diese Geschichte erzählte sie mir oft) und sagten, auf Befehl der UPA habe er bis zum Morgen Zeit, sich auf den Weg nach Polen zu machen. Mein Ururgroßvater kannte die Jungen, sie kamen aus den Nachbardörfern. Er ging zu ihnen hinaus und sagte auf Ukrainisch, sie kennten ihn doch, er sei hier geboren wie sie, sie seien ein Blut und er, Michaliszyn, sei zu alt, um woanders hinzugehen. Wenn sie wollten, sollten sie ihn an Ort und Stelle umbringen. Sie brachten ihn nicht um, aber sie schlugen ihn zusammen und ließen ihn vor der Tür liegen, dann zündeten sie das Haus an. Er starb einige Tage später. Als meine Großmutter mit ihren zwei kleinen Kindern abreiste, machte sie sich keine großen Illusionen, ob sie irgendwann an diesen Ort zurückkehren dürfe und wolle, an dem so viel Böses geschehen war. Auf diesen Boden, auf dem einst die Polen ihre ukrainischen Nachbarn unterdrückten und peinigten, auf dem die Sowjets eine Lektion ihres unmenschlichen Systems gaben, indem sie nachts Tausende Menschen zum Sterben abholten, und auf dem die Deutschen zeigten, daß man Juden, Homosexuellen, Sinti und Roma und allen slawischen Untermenschen das Menschsein absprechen und sie ungestraft ermorden konnte. Auf diesen Boden, wo ein Bruder den anderen ermordet hatte und von dem so viele Nachbarn verschwunden waren – wie hätte man da in Frieden leben können?

Sie verließen ihre Häuser in einem Klima der Angst. Die Sowjets, die die Aussiedlung organisierten, waren alles andere als vertrauenswürdig. Noch drei Jahre zuvor hatten sie bei Frost Menschen in dieselben Waggons gepfercht und in den fernen Norden deportiert, in die sibirischen Lager und nach Kasachstan. Schon 1940 und 1941 waren viele Nachbarn und Familienangehörige deportiert worden, darunter Großmutters Bruder Staszek, der erst Jahre später, gegen Kriegsende, zurückkehrte. Er lief eine ungeheure Strecke zu Fuß, bis er in einem etwa zehn Kilometer entfernten Ort Unterschlupf fand. Großmutter erfuhr es, als eines Abends ihre Schwester zu Besuch kam und ohne ein Wort eine Metallschüssel auf den Tisch stellte, den einzigen Gegenstand, den der Bruder in der Nacht seiner Deportation hatte mitnehmen dürfen. Die beiden Frauen weinten vor Glück, erzählten aber niemandem davon. Der Bruder blieb in seinem Versteck, bis eines Tages wieder Deportationen angekündigt wurden, diesmal nach Westen. Tante Malwinka, die erst 1956 aus Rußland zurückkehrte, verlor dort ihren Mann und ein Kind, das zweite wurde ihr weggenommen und in ein weit entferntes Pionierlager gesteckt. Erst nach dem Krieg fanden sie sich durch einen glücklichen Zufall wieder und gingen nach Polen – nicht in die Heimat, sondern in die Westgebiete an der Oder. Andere, entferntere Cousins kehrten nie aus der Verbannung zurück. Manchen gelang die Flucht. Der Bruder meines Großvaters, Stefek, kam dank des Sikorski-Maiski-Abkommens aus dem Lager frei und schaffte es trotz extremer Entkräftung, Sowjetrußland mit der Anders-Armee zu verlassen. Das Glück blieb ihm auch auf dem Kaspischen Meer und in Persien hold, wo er schwer erkrankte. Als er im Frühjahr 1944 nach langer Rekonvaleszenz wieder auf die Beine kam, wurde das 2. Polnische Korps, in dem er als Pionier diente, nach Italien verlegt, nach Monte Cassino, wo seit vielen Monaten blutige Kämpfe zwischen den Alliierten und der Wehrmacht tobten. Eigentlich hatte das für Anders’ Soldaten wenig Sinn, in Jalta war entschieden worden, daß sie nicht in ihre Heimat würden zurückkehren können. Sie kämpften trotzdem. Und wieder hatte er Glück: Die Schlacht wurde gewonnen, Monte Cassino erobert, die Deutschen zogen sich zurück. Er kam zehn Tage später ums Leben, beim Entminen eines Gebäudes im schönen Städtchen Piedimonte. Sein Grab befindet sich auf dem polnischen Friedhof in Monte Cassino.

Als mich einmal ein kanadischer Schriftsteller bat, ihm diese Geschichte zu erzählen und zu erklären, konnte ich es nicht. Vielleicht schreibe ich sie deshalb jetzt auf, im Bewußtsein, daß sie ein Sumpf ist, in dem ich mit jedem Wort tiefer einsinke, denn kein Wort ist unschuldig in solchen Geschichten. Jedes ist ungerecht und verletzend.

Als ich meiner Großmutter erzählte, daß ich nach so vielen Jahren diese Gegend besuchen wollte, war sie erst entsetzt und riet mir ab. Sie fürchtete, mir werde dort ein Unglück geschehen. Jahrelang hatte man nicht hinfahren können, der Ort lag in der Ukrainischen Sowjetrepublik, er war Teil der UdSSR. Die Grenzen waren mit Wachposten und Stacheldraht gesichert. Die Kontakte dorthin waren abgerissen oder wurden zensiert und überwacht. In dieser Zeit wuchsen im traumatisierten Gedächtnis der Menschen Widerstand und Furcht. Man erzählte sich, oft hinter vorgehaltener Hand, Geschichten über Massaker, Verbrechen und Ungerechtigkeiten, die nie gesühnt oder dokumentiert worden waren. Mit den Jahren wuchs das Gefühl von Unrecht, Verrat und Trauer, man kultivierte es wie ein religiöses Ritual zur Feier des unschuldigen Leidens, bis es schließlich zur Phobie wurde. Auf die Nachricht, daß ich in die Ukraine fahre, reagierten die meisten Großmütter in der Nachbarschaft empört. Sie alle hatten die schlechteste Meinung von den Ukrainern, obwohl fast alle selbst ukrainische Vorfahren hatten und manche sogar ukrainische Namen trugen. Sie sangen immer noch ukrainische Lieder, aßen an Feiertagen traditionelle ukrainische Gerichte. Das waren unsere Nachbarn, sagten sie, aber nicht jedem konnte man trauen. Doch je länger wir uns unterhielten, desto offensichtlicher lebten nach und nach die guten Erinnerungen auf. Ich bin sicher, hätte es nicht die Vertreibung und die räumliche Trennung gegeben, hätten die Menschen sich wenigstens einmal mit ihren früheren Nachbarn treffen und austauschen können, dann wäre das Verhältnis ein anderes gewesen. Doch irgendwem war sehr daran gelegen, daß es dazu nicht kam. »Ich mache mir keine Illusionen, was das Haus angeht«, sagte Großmutter. »Es steht sicher nicht mehr, aber vielleicht ist die Kapelle am Weg noch da. Du findest die Stelle, nicht weit vom Bahnhof, mitten im Dorf. Da stand das Haus meiner besten Freundin, Alina, vielleicht lebt sie immer noch dort. Wir haben im Hof gespielt und die Feiertage zusammen verbracht, die katholischen bei mir und die unierten bei ihr. Wir waren wie Schwestern.«

Und so fuhr ich. (…)

Aus dem Polnischen von Bernhard Hartmann

SINN UND FORM 2/2023, S. 188-201, hier S. 188-195